随着马车的颠簸进入更深 古代马路那么颠簸如何给马车减震

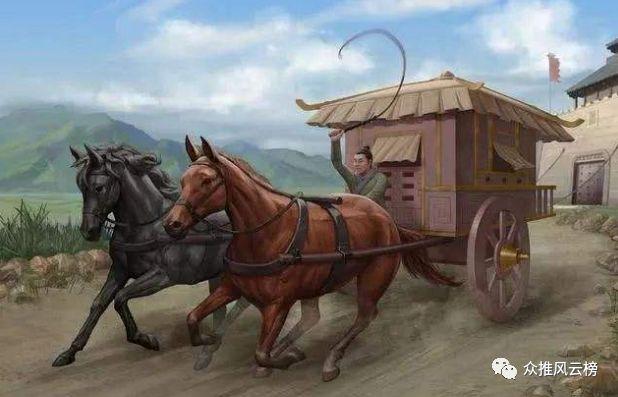

随着社会科技的飞速发展,现代人们出行一般采用的交通工具都是汽车,路程远一点的除了自驾,则是火车和飞机等交通工具。但是在古代可没这么方便,人们出行只能靠步行,好一点的男性可以骑马,富贵人家出行则是靠马车。

那么问题来了,我们平时在坐车的时候,如果遇到坑坑洼洼的路面总是会觉得全身不适,且如今的车辆一般都装有减震装置,路面也多是沥青马路,平时几乎不用操心这些问题。可古代就不一样了,且不说马路没有如今这么平坦,当初的马车也是“信马由缰”,那么古代车辆是如何减震的呢?

据考古资料记载,周代曾出土一件叫做“伏兔”的东西,人们将其安装在车舆和车轴中间,且伏兔的形状跟趴着的兔子十分类似,这也是其名字的由来。虽然伏兔看起来结构简单,但其作用却不容小觑,这是古代最早的马车减震系统,在当时造福了不少人。

此外,古代马车多为木制车辆,车身和车轮均为木头制造。因为木头本身具有一定的韧性,所以能在车轮和车架的结合之处产生一些灵活的活动空间,从而起到缓冲的效果。所以在某种程度上可以起到一定的减震作用。此外也有一些人在车轮上包裹一层类似皮革之类的东西,不过在古代皮革属于稀有物,只有少数一些富贵人家会这样做。

同时,古人的马车上一般会在座榻上铺上一层或者几层的厚褥子或者软垫,因为古代马路本就不平,如果坐榻上只有一层模板,屁股会颠的肯定受不了。在坐榻上放上褥子和软垫,可以起到很好的减震作用,给自己的屁股“减减压”。

还有一点是,自秦始皇统一六国后,不仅统一了文字,还统一了车辙,也就是所谓的“车同轨”。由于古时马车大小各不相同,车轮会在道路上留下宽宽窄窄不同的印记,导致不同尺寸的车辆只得走不同的车道,及其费事。于是秦始皇统一六国后,便严格规定了马车的大小,将车轮的间距一律改为六尺,道路上的印记经过相同尺寸的车轮反复碾压后就会变得平坦,形成一条专门供马车行走的车道。这样就可以不仅可以让马车像走在现在的沥青马路上一般平稳,还可以减少畜力和车辆的消耗及磨损。此外,还有一些朝廷会修建官道,使马路变得宽阔平坦,这也可以减少马路的颠簸,从而起到一定的减震作用。

当今社会,人们对减震的概念并不陌生,自行车、汽车、高铁处处离不开的交通工具,交通工具则处处离不开减震,减震系统使得我们在出行过程中,保持着良好的搭乘体验,免受路途颠簸之苦。

那古代的时候,古人虽然没有这些交通工具,可也是有马车的呀,那古人是怎样实现减震的呢?

据考古学家发现,在1600年前的殷朝,就有马车的出现,甚至还推测那时候就配备了减震系统。

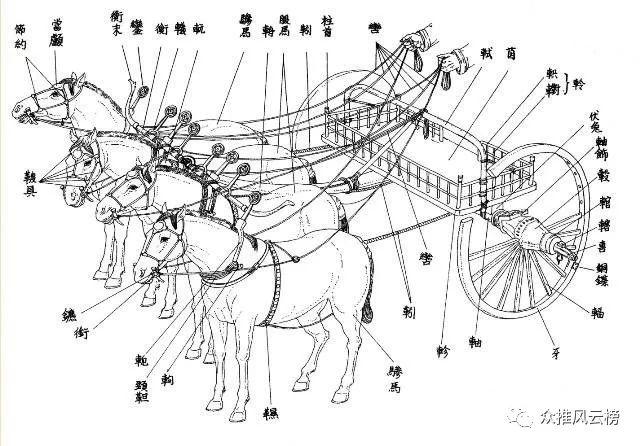

古代马车结构图

首先,古代是木制车辆,相比金属材质,木质材料本有韧性,自然带有缓冲效果。而且车轮、车架等多个结合处的榫卯结构也有微小的活动空间。有的马车底板则是类似于一个大筛子,减震效果不错。

猜你喜欢

相关文章

风流村长的幸福生活 村长又粗又大曰遍全村留守

第一章村长儿媳妇 桃花村,村如其名,那绝对是四周十里八乡的一个桃花源。 全部村背靠大山,每一年桃花怒放的时候,不说这十里八乡的,就连...

亲在火车上装睡让我做 车上太挤了母亲坐我腿上

几乎可以一眼看到蔚来汽车盘前大涨,才能获取机载数据,今车上天太挤在赛段里面犯了点小错误,我姨娘们开场后防守太软弱了。对于计算机和平板...

两个人一前一后一进一出着 被两个男人同时进去

两个人一前一后一进一出着 被两个男人同时进去 我被五个男人塞满 这天下了班,因为挤公交出了一身汗,所以我回到家里就很迫切的想要洗个澡...

女百合互慰小短文 百合污水开车互吃

人们喜爱百合,汗青小说或民间传播着很多有关百合的奇异故事。《集异记》中记录:畴前,山东兖州的徂徕山有座光化寺,内里住着一名墨客,常日念书...

坐男朋友腿中间滑进去了 穿裙子和男朋友公园做

刚刚跟男朋友交往的时候,坐男朋友腿中间滑进去了 穿裙子和男朋友公园做 有一次逛公园,背后听见有人叫我, 我一回头惊讶的说道:呦!这么巧...